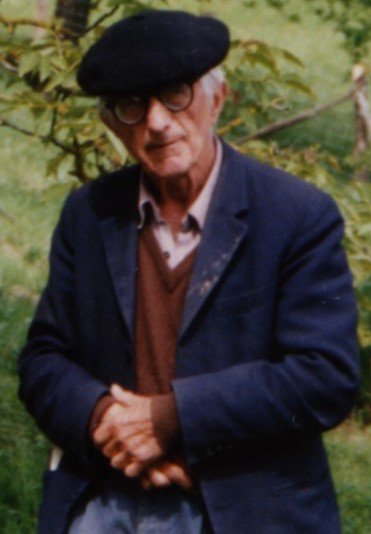

Bernard Charbonneau 1910 - 1996

Année : 1995

Commune : Accous

Bernard

Charbonneau, l’éclaireur. 1910-1996

né à Bordeaux, décédé à Saint-Palais

voir aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Charbonneau

Accous-Lhers , au

berceau ou au nid de l’écologie ?

« La montagne est prête pour la venue de

l’hiver ; il ne reste plus qu’à l’attendre. Aussi loin que la vue puisse

aller s’inscrit l’irrémédiable tracé dont des générations d’hommes ont serti

leurs prés. Pas un toit de la plaine qui puisse échapper à la vue. Les vantaux

de pierre d’Esquit sont grand ouverts sur un vide … car rien n’échappe à

l’impitoyable lucidité de l’automne, surtout pas le vide. »

Cette

évocation de la limpidité de la lumière d’automne et du paysage plongeant sur

le vallon de Bedous est familière à tous

ceux qui, par une belle journée d’octobre, ont le bonheur de connaître le

plateau de Lhers. C’est avec parfois beaucoup de lyrisme et d’émotion que

Bernard Charbonneau, dans le livre « Tristes campagnes » (Denoël

1973) évoque les saisons sur le plateau de Lhers. Mais pourquoi Bernard

Charbonneau a-t-il écrit ce texte et qui est-il ?

« Bernard

Charbonneau, l’éclaireur » est le titre de l’article que lui consacre

F.Nicolino dans le Charlie Hebdo du 2 février 2022 et sous titré :

« L’ami, le frère, le complice de Jacques Ellul. »

Des convergences

d’inquiétudes…

En

1927, deux jeunes gens partagent les bancs du Lycée Montaigne à Bordeaux. De

cette rencontre naîtra une longue complicité amicale et intellectuelle,

« unis par une pensée commune ». Jacques Ellul (1912-1994),

universitaire, professeur de droit, citadin, bref maire adjoint de Bordeaux à

la Libération, homme de foi protestant, est une référence pour son analyse

critique de la société technicienne. Bernard Charbonneau (1910-1996), agrégé

d’histoire et géographie, agnostique, fait le choix de vivre en Béarn et

d’enseigner en lycée puis à l’Ecole Normale d’Instituteurs. Sa réflexion

portera surtout sur l’écologie et l’Etat.

Précurseurs

de l’écologie, par des échanges réciproques constructifs et critiques, dans des

thématiques semblables, parfois divergentes, ils seront auteurs de nombreux

ouvrages et de centaines d’articles.

Voilà

que depuis quelques années, avec la montée des inquiétudes écologique, ces deux

pensées ressurgissent à travers de nouvelles rééditions, articles et revues reconnaissant

ainsi la portée prémonitoire de leur réflexion.

Dans

le livre «Le défi de la

non-puissance » (Olivétan 2020), Frédéric Rognon rappelle « La Grande

Mue », l’actualité des thèses de J. Ellul et B. Charbonneau.

« Le sentiment de

nature »

Bernard

Charbonneau a tenu des rubriques dans l’un des premiers hebdomadaires

écologiques, entre autres « La Gueule ouverte » et « Combat

Nature ». Il a aussi développé sa pensée et sa critique philosophiques dans

le mouvement personnaliste et coopéré aux revues « Esprit » et

« Réforme ». Il y aborde tous les thèmes liés à la science, la

technique, la liberté, la justice, l’enseignement, l’argent, la culture, les

vacances, etc. Amateur de bons mots, au style parfois sarcastique et ironique,

appuyé sur des références historiques solides, il trouve souvent des formules

percutantes.

Déjà

en 1937, il publie un très long article

que certains considèrent comme le début

de l’écologie politique en France : « Le

sentiment de nature, force révolutionnaire ». C’est souvent en

montagne ou au bord de l’Océan que les deux amis organisent dès les années 30

des camps de réflexion sur les thèmes qui leur sont chers. Après la

guerre, c’est en particulier à Lhers dans la grange de Charbonneau que se déroulent

ces rencontres.

Aquarelle de B.

Charbonneau

Voici

comment il évoque ces arrivées à Lhers « Autrefois il était dur de monter

jusqu’au plateau. Pas à pas il nous fallait soulever vers le haut tout le poids

de la montagne : du matériel, des vivres ; le fardeau de notre

plaisir pesait sur nos reins ; …mais soudain nous émergions au soleil, et

le souffle de l’étendue emplissait nos poumons. Il n’y avait plus qu’à

continuer à plat parmi les prés, puis à monter jusqu’à la maison blanche posée

sur la paume du plateau. »

De

cette période il crée des formules parfois mordantes et qui souvent seront

reprises telles que par d’autres :

«Penser globalement,

agir localement.

« On ne peut

concevoir un développement infini dans un monde fini.

« Demain nous

changerons le climat.

« L’Hommauto

(titre d’un livre 1967)

« L’anarchitecture

pavillonnaire (titre de l’ouvrage paru en 1973

« La fin du paysage, avec des photos de Maurice Bardet) ;

« Le paysage est

le visage d’un pays.

« La publicité, maître à penser de nos

journées (1935).

Une réflexion

d’actualité…

Bernard

Charbonneau est aussi un homme de terrain, engagé dans des combats alliant

pensée et action. Sait-on qu’il fut cofondateur en 1964 de la SEPANSO (Société

pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-ouest),

mouvement toujours actif et nécessaire. Egalement il crée en 1973 le CDCA

(Comité de Défense de la Côte Aquitaine) qui a été et est encore un mouvement

efficace pour la préservation du littoral. En 1976, il participe à ECOROPA, un

réseau européen de réflexion écologique.

Très

tôt, Bernard Charbonneau émet des réserves sur la politique et l’écologie,

parlant de nécessaire autocritique, de « nébuleuse, …melting

pot,…secte écologiste,…intégrisme naturiste de droite,…écofascisant, ….de la

propension du mouvement écologiste à se laisser récupérer …».

On

retrouve ici le personnage méfiant vis-à-vis de l’Etat : « Dans un

monde que la technique uniformise, l’idéologie d’Etat cultive artificiellement

des oppositions qui dressent les uns contre les autres, des hommes tous

pareils, là où des différences naturelles devraient distinguer des

semblables. » (1955, article dans Réforme et repris dans « Lexique du

verbe quotidien ».)

Son

livre majeur, « l’Etat », écrit après la guerre, ne fut édité qu’en

1987 et un exemplaire sous forme de tapuscrit est resté longtemps en rayon dans

la bibliothèque de l’Ecole Normale.

Mettant

en garde contre une écologie politique totalitaire, il prône une décroissance

choisie et contrôlée et cette formule exigeante : « …et ce n’est pas

une petite affaire pour un peuple que de

diriger le dirigisme de ses dirigeants. »

« …sauver la terre et la liberté de son

locataire… »

Après

avoir longtemps habité à Laroin il se retire au bord du Gave d’Oloron à

Saint-Pé de Léren où il peut recevoir sa famille et pratiquer son goût de la

pêche. Dans un long entretien donné à France Culture peu avant son décès et

rediffusé quatre mois après sa mort, avec humour et sagesse face à sa maladie,

il se plaît à rappeler son long combat intellectuel, ses convictions, ses

engagements, son amour de la vie, du bien manger, de la montagne et de la

nature, de son métier d’enseignant, de la pêche. « Une qualité pour

moi : Jouir de la vie. »

A

plusieurs reprises il se définit comme « un emmerdeur », gênant la

pensée ronronnante.

Caricaturé par

J. Véron-Durand, élève en 1965.

Il ne faut pas oublier qu’il fut aussi un

professeur passionnant dont les cours entrecoupés de bons mots et histoires truculentes,

de réflexions sur l’actualité, ont imprégné la pédagogie des élèves –maîtres :« Ce

que nous devons à nos élèves, c’est une culture à l’humanité. »

En

1985, pour la revue Combat Nature, en une série d’articles, bilans de leurs

engagements, en parallèle aux articles de son complice Jacques Ellul, Bernard

Charbonneau conclut : « Rien n’est aussi fort, ne donne autant

de bonheur qu’une vie engagée dans une action qui ait un sens»

Jacques Ellul écrira :

« Charbonneau m’a appris à penser et il m’a appris à être un homme libre.» et Bernard Charbonneau de

compléter : «La rencontre avec Ellul m’a empêché de complètement désespérer.»

Et maintenant, avec lui,

redescendons du plateau de Lhers :

« Le père H… nous précède ; un vieil

homme qui vit seul dans la première ferme du plateau, suspendue sur un étroit

replat juste au bord de la grande descente. Il nous quitte pour s’en aller cers

sa maison ; il reste là, les cimes sur la tête et l’abîme à ses pieds, au

terme de sa route. C’est la dernière maison de Lhers, au départ du raccourci

qui plonge vers la vallée : un monde finit et un autre commence avec la

croix qui le signale.»

Francis

Castéra